我们说,书法教育普及化可以推进书法大众化,而书法走大众化之路是书法发展的基础。换言之,要发展书法,要推动书法在社会的传承,一定要注重书法教育以及发展一个书法教育系统。

一般而言,教育的大环境包括了家庭、学校与社会,虽然这三个环境各自的功能与影响力有所不同,但是这三者之间的互动所造成的整体教育大环境,对一个人的发展与学习,具有决定性的影响力,唯有结合这三种力量,才能真正地改进教育。

我们建构书法教育体系的基本信念就是:家庭书法教育是起点式教育,学校书法教育是重点式教育,社会书法教育是散点式教育。

在古代,家庭书法教育明显占有相当重要的地位和比例。历史上许多书法家的成长和成功大都从家庭书法教育奠基,王献之的书法成就也是由家庭书法教育这第一课堂开始的。在今日,随着学校教育成为一个人的获取知识的自然渠道,家庭教育其实并没有失去其作为起点教育的意义。

学校教育以其时间集中,师资优化、内容系统、环境优越为先决条件,必然应该成为书法教育的最重要阶段。学校教育的不断发展不仅促进书法学科建设并成为各类书法人才的摇篮和集训地,学校书法教育还将启发和促进家庭和社会书法教育向规范化、系统化、科学化发展。

社会书法教育大体有三个方面:一是民间文化团体组织书法教育,二是民间书画团体的书法教育,三是私人书法教育。这种现实中的各类书法培训班和讲座班及依然存在的私塾形式,错综地形成了散点式的书法教育形式。

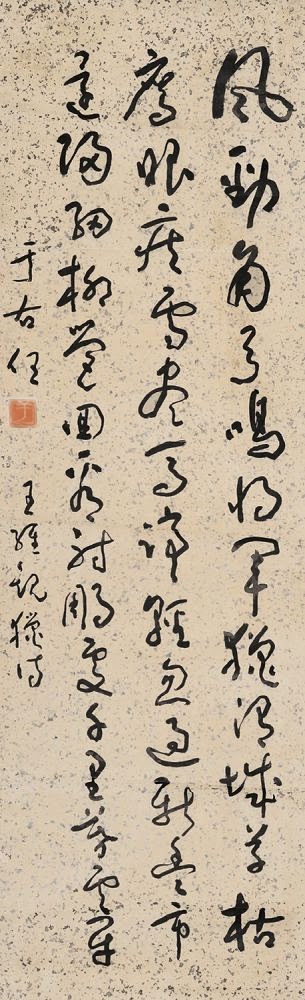

社会书法教育的教学素质参差不齐,也有诸多弊端,但是却以其灵活多样、因地制宜等特点应运而生并持续发展。社会书法教育的另一方面是书法的环境问题。书法展览、书法活动、书法出版物、书法牌匾、书法石刻等各种与书法相关联的方方面面所形成的氛围不仅构成了书法的人文景观和自然景观,还成为一种独特的书法环境。这种环境的教育是潜移默化的。譬如一块书法艺术牌匾对不同人给予的不同感觉大都是被动接受的,但对一个书法爱好者和书法家来讲,往往是主动接受的。同样,一本字帖、一方石刻、一封书信,如果有一定书法的艺术水准,都会不同程度的吸引不同层面的人。最为突出的是展览的示范效应和轰动的社会效应,所有这些效应都会产生连锁反应。由此我们可以看到社会书法教育以其独特的方式和效果区别于家庭和学校书法教育。

书法教育还有一个奇特的现象,那就是自我书法教育的传统。由于书法的写的实践必须经过临摹这一方法,而具有不可替代性,注定了必须从量变到质变的飞跃过程,而这种飞跃竟然往往发现存在于必然的追求之中。怀素观公孙大娘舞剑器行而草书大进;有的书家观担夫争道、两蛇相斗、屋漏痕而各有所获;古人“以指划被”、“吃墨”和“观鹅”的传说中即有渐悟也有顿悟;“笔丘”和“墨池”等典例也反映了量变与质变的关系。他们的共同点是在技法纯熟的基础上,使创造性思维得以重大突破。

这种自我书法教育形成了书法学习历程的终点式教育。可以说,家庭书法教育和学校书法教育,各有所长,但也共同存在着阶段性和局限性,社会教育有其松散性和多变性。相比之下,强化自我书法教育则是伴随终生的理念。即使在良好的家庭、学校和社会书法教育中,自我书法教育的作用,也占据着主导性的地位。“师傅领进门,修行在个人”的古训和“修身、齐家、治国、平天下”的传统观念都是以人为本的理念。

我们相信,只有把家庭、学校、社会书法教育这些外部条件和因素同自我教育的内因有机地结合起来,才能实现教育的终极目标——培养高素质的书法人才。